|

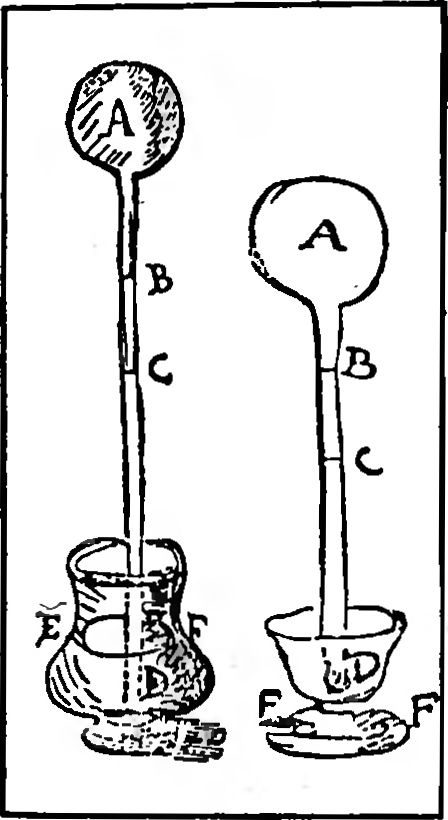

Вероятно, первым прибором, которым можно было если не измерять, то хотя бы оценивать температуру, был термоскоп Галилея: колба размером с куриное яйцо, горлышко которой тонкое, как пшеничный стебель, заполнялось водой до половины и погружалось в чашку. Несмотря на эту простоту, прибор был очень чувствительным, хотя и реагировал, кроме температуры, на давление воздуха. В 1636 году впервые появляется слово «термометр». Так назывался прибор голландца К. Дреббеля — «дреббелев инструмент» для измерения температуры, имеющий целых 8 делений.

Термоскоп Галилея. Рисунок XVII века.

И. Ньютон в работе 1701 года «О шкале степеней тепла и холода» описал 12-градусную шкалу, 0 0 которой соответствовал температуре замерзания воды, а 12° — температуре тела здорового человека. Все эти и многие другие термометры были газовыми: при нагревании а них расширялся воздух.

Первый жидкостный термометр, похожий на современный градусник, был сделан немецким физиком Г. Фаренгейтом в 1724 году. Конструируя спиртовые и ртутные термометры более пятнадцати лет, он понял, как добиться от них идентичности и большей точности показаний: нужно взять несколько точек с известной температурой, нанести их значения на шкалы и разделить расстояния между ними. Самую низкую температуру чрезвычайно суровой зимы 1709 года Фаренгейт принял за 0° и в дальнейшем имитировал ее в смеси поваренной соли и нашатыря со льдом. В качестве второй опорной точки он взял температуру тающего льда и этот отрезок поделил на 32 градуса. Третья точка — температура человеческого тела — оказалась равной почти 98, а температура кипения воды легла на 212. В киносценарии А. Гайдара «Комендант снежной крепости» есть такой эпизод: «Нянька показывает на Сашу: — Вот, батюшка, у него температура. — У каждого человека температура. — У него сто градусов температура,— говорит Женя. — Это не у каждого,— соглашается доктор». Диалог неизменно вызывает веселое оживление у юных читателей, но дети в США и Англии, где до сих пор принята шкала Фаренгейта, его комизма могут и не оценить: температура больного 100° — всего лишь небольшой жар, который как раз может быть у каждого — 37,8° С. Во Франции и России употреблялась шкала Реомюра, созданная в 1730 году.

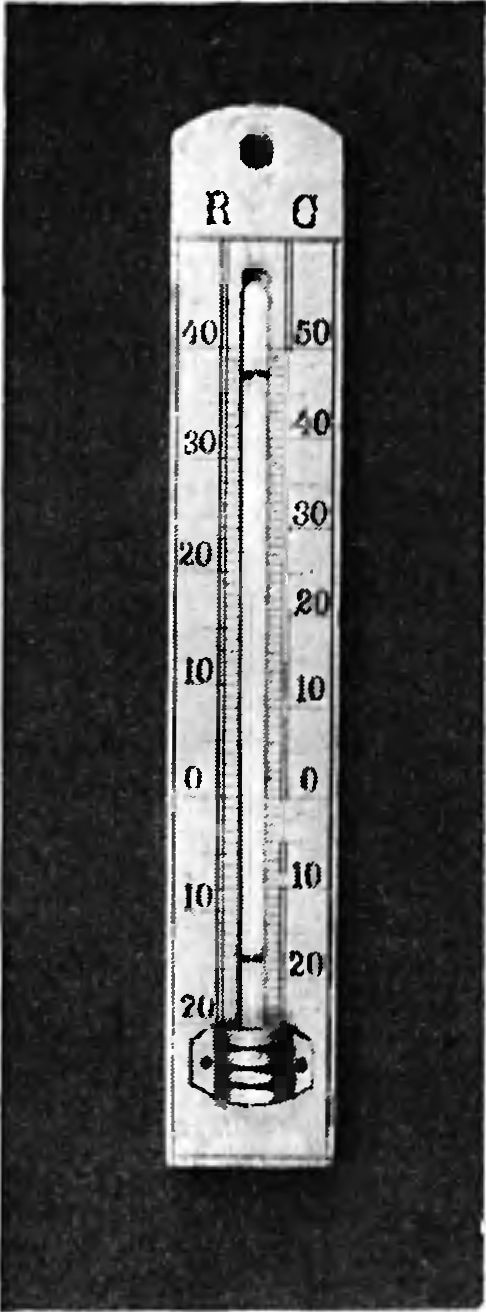

Комнатный термометр начала XX века со шкалами Цельсия и Реомюра.

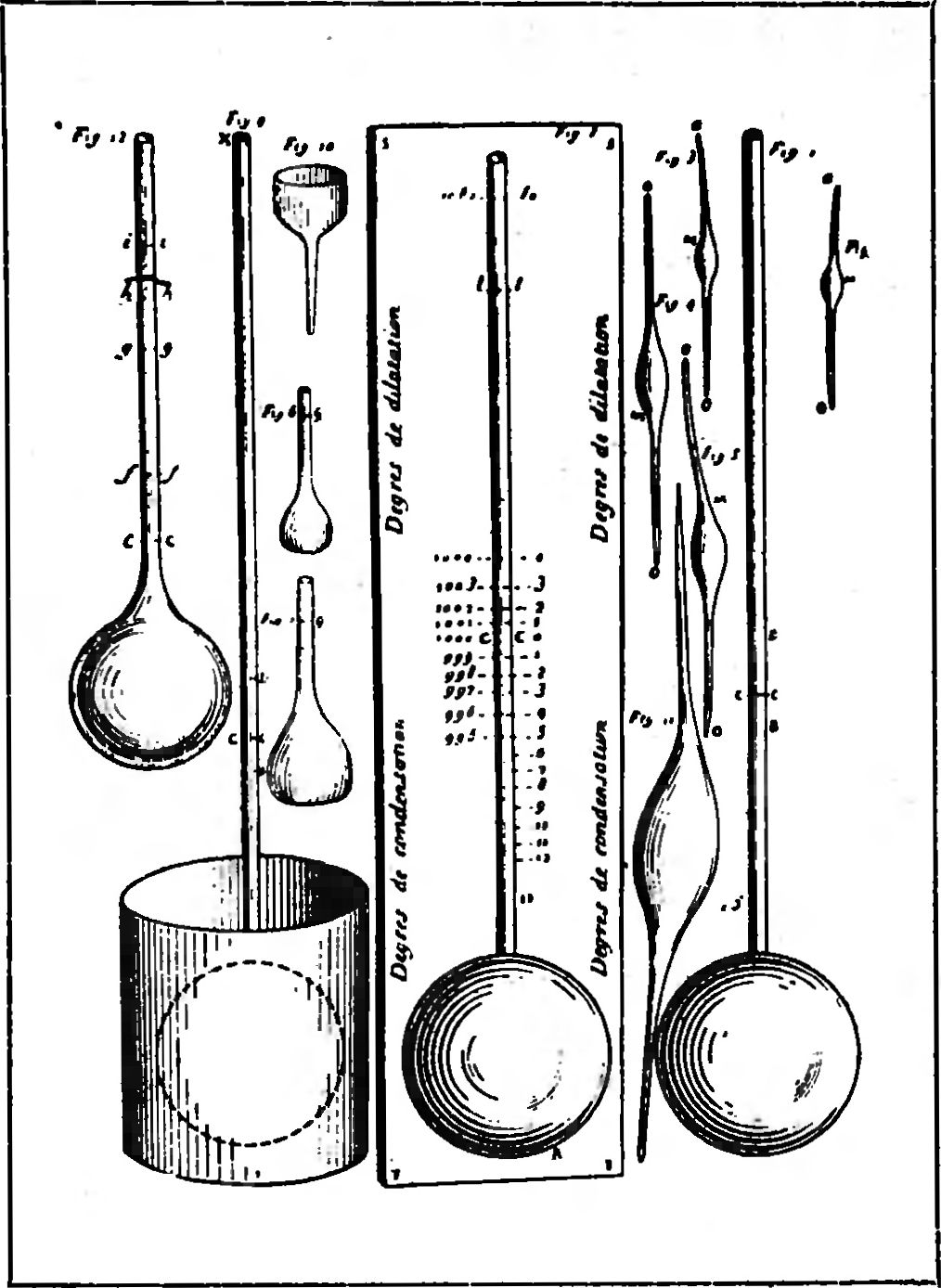

Термометр Реомюра. Рисунок XVIII века. Р. Реомюра. Термометры этого типа бытовали в нашей стране до 30-х годов XX века.

Французский натуралист, ученый с широким кругозором, «Плиний XVIII века», как называли его современники, Р. Реомюр построил ее в соответствии с тепловым расширением жидкости. Обнаружив, что при нагревании смесь воды со спиртом между температурами замерзания и кипения воды расширяется на 80 тысячных своего объема (современное значение — 0,084), Реомюр разделил этот интервал на 80 градусов. Чуть раньше, в начале XVIII века, в России были распространены, но продержались недолго термометры петербургского академика Ж. Делиля со 150-градусиой шкалой на том же температурном отрезке. Вытеснившие их термометры Реомюра были в ходу без малого два века и только каких-нибудь 50 — 60 лет назад окончательно уступили место термометрам Цельсия с современной 100-градусной шкалой. К концу XVIII века число различных температурных шкал приблизилось к двум десяткам, что было и неудобно, и не нужно. Кроме того, вскоре выяснилось, что даже тщательно проградуированные приборы с разными жидкостями показывают разную температуру. При 50° С по ртутному термометру спиртовый показывал 43 ° С, термометр с оливковым маслом — 49 ° С, с чистой водой — 25,6° С, а с соленой — 45,4 ° С. Выход нашел известный английский физик У. Томсон (лорд Кельвин). В 1848 году он предложил измерять не температуру, а количество тепла, которое в определенном процессе, называемом циклом Карно, передается от горячего тела к холодному: оно определяется только их температурами и совершенно не зависит от нагреваемого вещества. В термодинамической, или абсолютной, шкале температур, построенной на этом принципе, единица температуры называется кельвин. Термодинамическая шкала была хороша всем, кроме одного: в повседневной практике тепловые измерения с последующими расчетами крайне неудобны, да и сам цикл Карно, прекрасно изученный теоретически, трудно воспроизвести не в специализированной метрологической лаборатории. Поэтому на ее основе в 1968 году была окончательно установлена Международная практическая температурная шкала (МПТШ-68), которая базируется на 11 воспроизводимых опорных точках между тройной точкой водорода (13,81 К) и температурой затвердевания золота (1337,58 К) и расходится с термодинамической шкалой в области кипения воды всего на 0,005 К. Этой шкалой пользуются и сейчас. В английской и американской научной литературе иногда встречается абсолютная шкала шотландца У. Ранкина (середина ХIХ века), одного из создателей технической термодинамики. Ее нулевая точке совпадает с 0 К, а градус Ранкина по величине равен градусу Фаренгейта. До нашего времени из всего множества температурных шкал дошли всего четыре, хотя и это явно многовато. В науке температуру выражают в Кельвинах, а в жизни мы используем градусы Цельсия и изредка встречаем шкалы Реомюра и Фаренгейта. Перевод температуры в градусах Фаренгейта, Реомюра, Цельсия можно произвести, пользуясь специальными соотношениями (формулами) или автоматически на страницах нашего сайта (переход по ссылке слева).

С. ТРАНКОВСКИЙ.

|